Stell Dir vor, du könntest jetzt am Strand arbeiten. Die Wellen schlagen sanft ans Ufer. Möwen kreischen. Nur Du sitzt im Schatten einer Palme. Die Füße im warmen Sand vergraben. Den Laptop auf dem Schoß. Bei bestem Wlan-Empfang.

Ist das die Zukunft der Arbeit?

Vor vier Wochen hat mich Microsoft zu einem Blogger Workshop eingeladen, um diese Frage mit dem Journalisten Richard Gutjahr, dem Microsoft Office-Team und ausgewählten Bloggern zu diskutieren.

Leider nicht am Strand. Sondern in einem einschüchternd grauen Konferenzsaal der Berliner Microsoft Zentrale. Hier haben wir in Arbeitsgruppen einen Tag lang versucht, die zukünftigen Ansprüche zu definieren, die wir und die (ominöse) Generation Y an ihre Arbeit richten werden.

In meiner Arbeitsgruppe ist die Diskussion irgendwann beim Bewerbungsgespräch gelandet. Ein Bewerbungsgespräch ist wie ein erstes Date. Hier werden die Eckpfeiler der zukünftige Arbeitsbeziehung ausgelotet. Um so erschreckender fanden wir, dass dieses Gespräch selten auf Augenöhe statt findet. Und zu oft Fragen gestellt werden, auf die es keine ehrlichen Antworten gibt: „Was sind ihre Schwächen?“ ??Nur, wie lässt sich diese Situation verändern?

Und was sagt das über die Ansprüche an unsere Arbeit aus?

Unser erster Gedanke: Lasst uns lieber von einem „Kennenlerngespräch“ sprechen. Das allein könnte etwas mehr Augenhöhe herstellen. Es geht nicht um einen einzelnen Mensch, der sich bei einem Unternehmen bewirbt. Sondern darum, dass sich beide Seiten offen kennenlernen.

Und zwei weitere Aspekte sind uns klar geworden:

Damit ein Gespräch auf Augenhöhe stattfinden kann, müssen zunächst beide Seite Verantwortung übernehmen. Denn beide Gesprächspartner können schnell in Rollen rutschen, die ein Gespräch auf Augenhöhe unmöglich machen.

Ein Unternehmen degradiert seinen Gegenüber, wenn es in die Rolle des Patriachen oder der der nährenden Mutter fällt.

In der Rolle des Patriachen spricht das Unternehmen mit der Stimme des strengen Vaters und fordert bedingungslose Anpassung: „So lange du deine Beine unter meinen Schreibtisch steckst.“

Die nährende Mutter hingegen verspricht sich liebevoll mit Tisch-Kicker und Kreativzeit um das Wohbefinden des Kindes zu kümmern, aber nur solange ihre Anforderungen erfüllt werden. In beiden Fällen wird der Andere in eine kindliche Rolle gezwängt.

Doch auch derjenige, der das Unternehmen kennenlernen will, kann in eine Rolle fallen, die ein Gespräch auf Augenhöhe unmöglich macht: Wenn er in der Rolle des Bittstellers („Bitte, bitte lasst mich bei euch arbeiten“) auftritt oder in die Rolle des egozentrischen Forderers verfällt („Mich bekommt ihr nur mit Wlan und Gleitzeit“).

Und weil zu dem Gespräch zwei Partner gehören, bedingt die eine Rolle die Andere und umgekehrt. Der Partiarch braucht den Bittsteller. Die nährende Mutter den egozentrischen Forderer.

Doch erst wenn sich beide Seiten einigermaßen gleichberechtigt begegnen, können sie sich gegenseitig neue Fragen stellen.

Wir dachten dabei an Fragen wie:

- Was willst Du bewegen?

- Was kannst ich dazu beitragen?

- Was ist Dir wichtig?

- Was treibt dich an?

Als wir uns am Ende des Tages die Ergebnisse der Arbeitsgruppen vorgestellt haben, wurde deutlich, dass sich alle Gruppen im Kern mit den gleichen Themen beschäftigt hatten: Freiheit, Vertrauen, Selbstbestimmung, Ortsungebundenheit, Augenhöhe, Sicherheit und WLan.

Es war ein spannender und inspirierender Tag. Und trotzdem blieb bei mir das Gefühl, dass ich in dem Workshop etwas übersehen hatte. Lange konnte ich dieses Gefühl nicht greifen. Deshalb ist auch dieser Blogpost in meiner Textverarbeitung (Übrigens: Ulysses nicht Word. Sorry!) liegen geblieben.

Heute glaube ich, dass mich die unhinterfragte Annahme stört, dass es eine gute und eine schlechte Arbeit gibt.

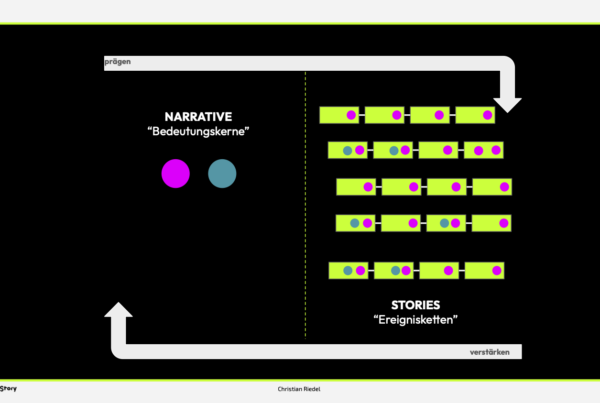

Wenn ich einen Schritt zurück treten und mich selber frage: Welche Geschichten erzähle ich mir in meinem Hinterkopf über Arbeit? Und welche Geschichten werden in den Medien über Arbeit erzählt? Dann wird eine Polarität sichtbar:

Laptop, Strand, Wlan = Gute Arbeit.

Schreibtisch, Flur, Abteilungsleiter = schlechte Arbeit.

Kreativzeit = gute Arbeit.

Emails checken = schlechte Arbeit.

Homeoffice = gute Arbeit.

9 to 5 = schlechte Arbeit.

Start-up = gute Arbeit.

Konzern = schlechte Arbeit.

Offene Büros = gute Arbeit

Cubical = schlechte Arbeit

Noch deutlicher wird die Gegensätzlichkeit in dem Begriff Work-Life-Balance. In der Bedeutung des Begriffs stehen sich Arbeit und Leben gegenüber. So als ob Arbeit nichts mit Leben zu tun hat und umgekehrt. Selbst wenn ich die geforderte Balance zwischen beiden Polen hinbekomme, bleibt doch ein Bedeutungs-Widerspruch bestehen, zwischen der (schlechten) Arbeit und dem (guten) Leben.

Schon während des Workshops habe ich aus einer sponatanen Laune heraus den Ursprung des Wortes „Arbeit“ gegoogelt. Das Ergebnis ist ernüchternd.

Laut Wikipedia ist der Ursprung des Wortes zwar nicht vollständig geklärt. Doch alle Erklärungswege haben gemein, dass sie nicht nach Spaß klingen. Vielmehr ist das Wort wahrscheinlich aus den frühzeitlichen Begriffen von „Mühe“, „Knechtschaft“, „Sklaverei“, „Strapaze“ und „Not“ geboren. Noch extremer ist die Wortgeschichte des französischen ‚travail‘. Es leitet sich von einem frühmittelalterlichen Folterinstrument ab.

Vor diesem unbewusst durch die Sprache mitgelieferten Bedeutungshorizont ist mir klar, warum Arbeit und Leben als scheinbar natürliche Oppositionen erscheinen.

Wenn ich den Begriff „Arbeit“ nicht denken kann, ohne auch an Mühe und Leid und Knechtschaft zu denken, wird dann nicht der Traum von der „neue Arbeit“ – die vermeintlich weniger Mühe, Leid und Knechtschaft bedeutet – zu einer unerreichbaren Fata Morgana?

Zu einer schimmernde Oase in der Wüste, die immer dann verschwindet und in der Ferne neu auftaucht, wenn man glaubt sich ihr genähert zu haben.

Was passiert denn, wenn sich die neuen Arbeitsformen durchgesetzt haben? Wenn wir alle von jedem Ort der Erde per WLAN arbeiten können? Wenn wir alle über unsere Arbeitszeit frei entscheiden können?

Werden wir dann glücklicher mit unserer Arbeit?

Oder merken wir vielleicht, dass die äußeren Umstände, nichts an der Entfremdung verändern, solange uns die Tätigkeit an sich und deren Ergebnis nicht glücklich stimmt.

Frei nach Konfuzious: Wenn ich in meiner Tätigkeit, in meinem Projekt, in meiner Rolle einen Sinn sehe, dann empfinde ich „Mühen“ nicht als mühsam.

Für mich geht es daher in der Diskussion um „Neue Arbeit“ nicht so sehr um deren technischen Rahmenbedingungen. Es geht um Sinnhaftigkeit. Eine sinnlose Tätigkeit bleibt auf Dauer frustrierend, egal ob ich ihr im Büro oder am Stand nachgehe.

Während der Uni habe ich dieses Wittgenstein Zitat aufgeschnappt:

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“.

Obwohl ich mich nicht weiter mit Wittgensteins Philosophe beschäftigt habe, ist dieser Satz bei mir hängen geblieben.

Weil der Satz im Umkehrschluss, die Chance formuliert, die Grenzen des eigenen Denkes zu erweitern, wenn man die eigene Sprache verändert.

Vielleicht sollten wir nicht über Arbeit sprechen, wenn wir über die „Zukunft der Arbeit“ sprechen, sondern über etwas anderes:

In Japan gibt es zum Beispiel das Konzept des Ikegai. Ikigai bedeutet ungefähr übersetzt: Der Grund morgens aufzustehen.

Für den einen mag das die inhaltliche Ausrichtung eines Projektes sein. Für den anderen das soziale Miteinander mit den Kollegen. Für jemand anderen, die Möglichkeit jeden Tag in einer Tätigkeit besser zu werden. Meisterschaft zu erringen. Andere erfreuen sich daran, Geld zu verdienen.

Und laut der Studie, die in diesem TED Talk vorgestellt wird, ist ein IKIGAI ein wichtiger Baustein für ein erfülltes, langes Leben.

Ich denke also, es ist wichtiger darüber nachzudenken, warum wir etwas tun und welchen Sinn wir darin sehen. Als darüber zu diskutieren, wie wir etwas tun.

Es ist das innere Versprechen aller neuen Technologien, dass sie uns helfen ein besseres Leben zu führen, uns selbst zu verwirklichen.

Ich würde sogar sagen, digitale Technologien (auch WLan) hat es mir zumindest leichter gemacht meinen Ikigai zu finden und auszufüllen.

Doch um ihr Versprechen wirklich einzuhalten, muss die digitale Technik eines beweisen: Sie muss beweisen, dass sie den schlechtesten Grund morgens aufzustehen, abschaffen kann: Den Kampf, um die eigene Existenz.